АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

+7(499) 263-85-20 общий

+7(499) 263-85-96 металлы

+7(499) 263-86-41 неметаллы

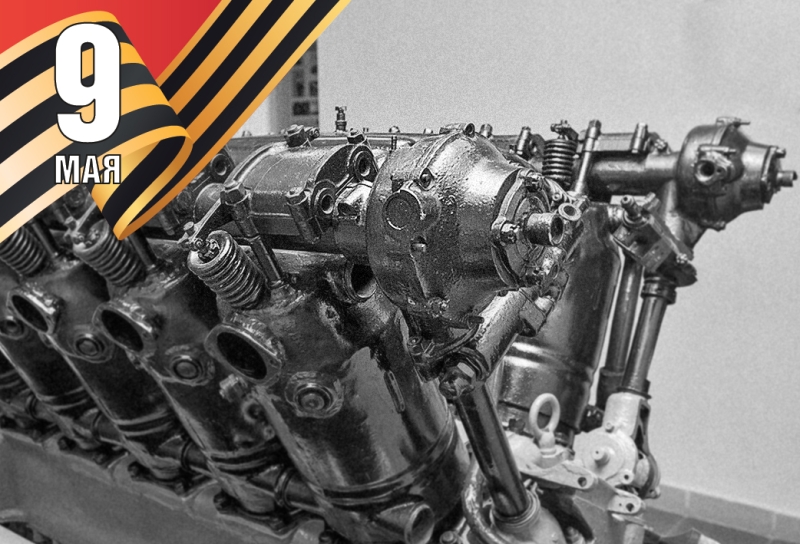

Путь НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ к мощным авиационным двигателям

Путь НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ к мощным авиационным двигателям

В первые месяцы войны одной из ключевых задач стало создание высокожаропрочного сплава, не содержащего дефицитных компонентов, и освоение процесса наплавки им клапанов авиационных двигателей.

Воздушные сражения в небе Испании, а позднее в годы Великой Отечественной войны, выявили острую необходимость в усилении энергетической мощи советских боевых самолетов. Для этого были разработаны более мощные форсированные двигатели, что, в свою очередь, привело к экстремальным нагрузкам на их детали, особенно на клапаны, которые начали прогорать. Требовалось устранить эту проблему, чтобы обеспечить надежную работу двигателей в условиях повышенных нагрузок.

Во всем мире для повышения стойкости клапанов к воздействию раскаленных выхлопных газов использовался кобальто-хромово-вольфрамовый сплав – стеллит. Им наплавляли фаску, а в некоторых случаях и сферическую поверхность клапанов. Однако недостаточная эксплуатационная стойкость стеллита стала серьезным препятствием для дальнейшего увеличения мощности двигателей. Кроме того, необходимо было исключить из состава материала остродефицитный кобальт и другие импортные компоненты.

Под руководством начальника ВИАМ Алексея Тихоновича Туманова и начальника отдела черных металлов Георгия Владимировича Акимова начались исследования по поиску новых жаропрочных материалов для наплавки фасок клапанов. Работа велась в двух направлениях. Вскоре Георгий Владимирович Акимов и инженер Алексей Александрович Киселев создали мягкий жаростойкий сплав ЭИ334 на основе нихрома, рафинированного кальцием. Это решение обеспечивало идеальную прирабатываемость клапана к седлу, исключая образование зазоров и, как следствие, прогорание.

Параллельно инженеры И.Г. Лиференко, В.Ф. Кульков и А.А. Селяво разработали высокопрочный жаростойкий сплав ВХН, устойчивый к короблению. Этот материал также «обеспечивал отличную прирабатываемость клапана к седлу» и успешно применялся в производстве поршневых двигателей. Важным преимуществом сплава ВХН в условиях военного времени была возможность его производства непосредственно на моторостроительных заводах в виде литых прутков, тогда как нихромовая проволока требовала сложного оборудования металлургических заводов, оборудованных прокатными и волочильными станами.

Оба сплава демонстрировали отличные характеристики: они легко наплавлялись, обладали высокой износостойкостью, устойчивостью к газовой коррозии и обеспечивали необходимый ресурс клапанов для двигателей повышенной мощности. На практике они оказались значительно надежнее стеллита. Вскоре их производство было налажено на заводах, ранее выпускавших стеллит, и сплавы начали широко применяться в серийном производстве клапанов для двигателей как жидкостного, так и воздушного охлаждения. Это полностью решило проблему работоспособности клапанного узла.

Благодаря этим разработкам удалось значительно повысить мощность существующих двигателей, включая модели Александра Александровича Микулина (серия АМ-34) и Владимира Яковлевича Климова (серии М-100 и ВК-105П). Мощность двигателей увеличилась с 850 до 1850 л.с., высотность – с 3000 до 4500 метров, а ресурс двигателей вырос в два раза. Скорость полета советских боевых самолетов увеличилась в 2-3 раза, что обеспечило им превосходство над вражеской авиацией.

За эти достижения разработчики сплавов – Г.В. Акимов, И.Г. Лиференко, В.Ф. Кульков и В.П. Гречин – а также организатор исследований Алексей Тихонович Туманов в 1946 году были удостоены Сталинской премии.

В следующих статьях мы продолжим рассказывать о жизни института в годы войны, о людях, изменивших мир и о том, как наследие военных лет повлияло на дальнейшие достижения НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ, авиацию, науку в СССР и современной России.

Управление «Корпоративные коммуникации»