Материалы, покорившие космос

Полет Юрия Гагарина положил начало новой эре пилотируемой космонавтики. Для реализации такой масштабной задачи потребовалось, чтобы в единый кулак было собрано все – наука, промышленность, ресурсы. На покорение космоса работали лучшие специалисты из десятков отраслей, в том числе и сотрудники ВИАМ. Созданные ими материалы и технологии сыграли большую роль в реализации космического проекта.

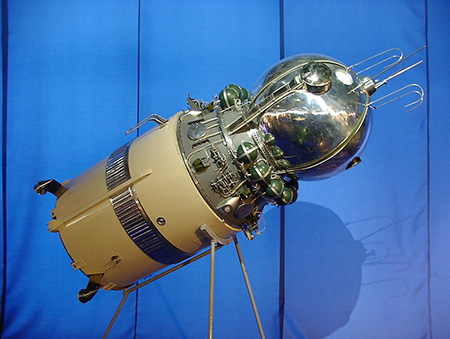

Безусловно, создание и запуск легендарного корабля-спутника «Восток» – выдающееся событие в развитии космонавтики. Однако фактически путь в космос был открыт на три года раньше полета Гагарина. 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый спутник Земли. Он был изготовлен из алюминиевого сплава АМг6, разработанного сотрудниками ВИАМ. А на орбиту его вывела ракета Р-7 с реактивными двигателями РД-107 и РД-108, которые, по словам их главного конструктора академика В.П. Глушко, создать без материалов ВИАМ было бы невозможно.

ВИАМ разработал материалы, которые обеспечили изготовление космического корабля «Восток». В частности, для защиты космических аппаратов от высоких температур в институте были созданы напыляемый теплозащитный материал ВШ-4 и теплоизоляционный материал АТМ-1 на основе стекловолокна. По своим эксплуатационным характеристикам и низкой плотности АТМ-1 не имеет аналогов до настоящего времени. Именно на его основе была создана экранно-вакуумная теплоизоляция спускаемого аппарата корабля «Восток», а затем и всех последующих космических аппаратов.

По техническому заданию НПП «Звезда» сотрудники ВИАМ реализовали ряд программ по разработке из стеклопластиков гермошлемов для космонавтов. Для обеспечения герметичности была применена уникальная технология пропитки под давлением, разработанная ранее специалистами института для изготовления антенных обтекателей самолетов и ракет. Кроме того, ученые ВИАМ совместно с НПП «Звезда» создали уникальные светофильтры для иллюминаторов гермошлемов скафандров космонавтов. Их применение было необходимо для защиты глаз космонавтов от воздействия прямого солнечного излучения и обеспечивало терморегуляцию скафандра. Эффективность светофильтров впервые подтвердилась при выходе в открытый космос Алексея Леонова.

Для комплектации снаряжения космонавтов были также разработаны небьющиеся зеркала из органического стекла с напылением алюминия и специальной лаковой защитой. Кресла для космонавтов тоже изготовлялись по разработанной в ВИАМ технологии самоформования крупногабаритных изделий из пенополистерола. За рубежом эта технология была еще неизвестна.

Наряду с разработкой новых материалов и технологий, в 1969 году в ВИАМ создали уникальную исследовательскую базу по изучению поведения авиационных материалов в условиях, имитирующих космические (стенд космического материаловедения).

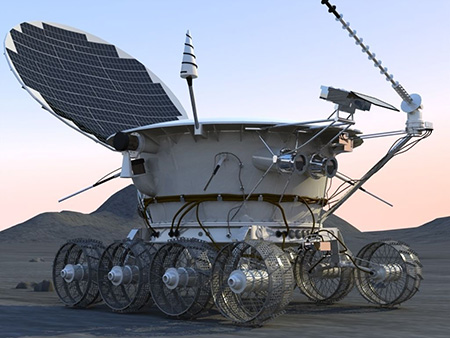

Исследование влияния различных факторов космического пространства на оптические свойства материалов сделало возможной разработку принципиально нового класса материалов – терморегулирующих лакокрасочных покрытий. Наиболее востребованной оказалась белая акриловая эмаль АК-573, которая обеспечивала требуемый тепловой режим космических летательных аппаратов. Впервые эта эмаль была применена на внешней поверхности аппарата «Луноход-1».

ВИАМ является также разработчиком эмали КО-819, которая поставлялась для окраски теплообменников ядерных энергетических установок «Бук» и «Топаз» (на тот период не имеющих аналогов в мире). Данные установки использовались в качестве источников энергии на ряде космических летательных аппаратов серии «Космос» и на «Луноходе-1», обеспечивая его многомесячную работу на Луне.

Все космические программы в Советском Союзе – «Восток», «Восход», «Союз», «Луна», «Венера» – выполнялись с использованием деформируемых магниевых сплавов: МА2-1, МА12, МА14, МА15 и др. В конструкции приборных отсеков ракеты Р-7 также был использован МА2-1. При снижении массы конструкции на 25–30% по сравнению с алюминиевыми, магниевые сплавы обеспечивали высокую удельную прочность, жесткость и демпфирующую способность, показали хорошие сопротивление усталости, тепловое и противошумное экранирование.

Кроме того, широкое применение в космической технике нашли титановые сплавы, которые впервые в СССР были разработаны в ВИАМ профессором С.Г. Глазуновым. Так, в космических аппаратах «Луна», «Марс», «Венера» применение титановых сплавов (ВТ14, ВТ6С, ВТ16, ВТ2св) и новых технологических процессов позволило значительно снизить массу конструкций: на 40 кг – в аппарате «Луна», на 300 кг – в аппарате «Марс», на 250 кг – в системе «Венера». В спускаемом аппарате «Венера» масса титановых конструкций составила почти 90%, благодаря чему он успешно выдержал давление почти в сто атмосфер при температуре +500°С.

Впервые в космической технике, начиная с 1973 года, нашли применение полимерные композиционные материалы (ПКМ), которые по сочетанию конструктивных параметров и весовой эффективности в несколько раз превосходят алюминиевые и титановые сплавы. Кроме того, ПКМ имеют высокую радиационную стойкость при воздействии солнечного излучения и космического фона.

Созданные в ВИАМ конструкционные углепластики КМУ-1, КМУ-4 первоначально использовались в каркасах солнечных батарей, установленных на искусственных спутниках Земли различного назначения серии «Космос», а затем серий «Молния» и «Экран», на орбитальных космических станциях «Салют», «Алмаз» и международной космической станции (МКС), межпланетных станциях «Венера-13», «Венера-14», «Вега-1», Вега-2», «Луна-21», «Марс» и др.

С 1976 года начинался новый этап в покорении космоса. Именно в этом году был дан старт работам по созданию советского многоразового космического корабля «Буран» в рамках программы «Энергия–Буран». Этот проект стал самым масштабным в истории отечественной космонавтики, объединившим лучших ученых АН СССР и отраслевых институтов. Министерство авиационной промышленности (МАП) координировало работу по созданию планера орбитального самолета и его теплозащиты, средств его воздушной транспортировки и посадочного комплекса. Сотрудникам ВИАМ было поручено разработать принципиально новые высокоэффективные материалы и технологии.

Созданием конструкции многоразового корабля занималось НПО «Молния», специально созданное в системе Минавиапрома в феврале 1976 года, во главе с генеральным директором – главным конструктором Г.Е. Лозино-Лозинским. С самого начала проекта он приехал в ВИАМ и на встрече с руководством поставил задачу по созданию тепловой защиты многоразового космического корабля, подчеркнув, что решение этой серьезной проблемы целиком и полностью ложится на институт.

Исходя из условий эксплуатации корабля «Буран», необходимо было создать многоразовую теплозащиту, которая сохраняла бы свою форму и геометрические характеристики, обладала минимальной теплопроводностью и максимально возможной прочностью. В итоге задача была выполнена.

Разработанное специалистами ВИАМ уникальное покрытие состояло из отдельных элементов – плиток теплозащитного материала из особочистых кварцевых волокон с наружным стекловидным покрытием, которые крепились к корпусу «Бурана» через демпфирующую фетровую подложку, приклеиваемую к плитке с помощью эластичного клея. Для защиты стыков многослойных теплозащитных элементов ВИАМ разработал специальные «жгуты-герметики».

Более того, именно в ВИАМ в 1986 году была разработана первая в мире технология ремонта теплозащиты, позволяющая производить замену плиток непосредственно в космосе. В США подобная технология была создана только после катастрофы корабля «Колумбия» в феврале 2003 года.

В целом для «Бурана» ученые ВИАМ в кооперации с другими институтами и предприятиями разработали более 70 новых материалов и технологий. В частности, исходя из требования минимизации массы конструкции планера и многоразовости его использования, в нем были применены металлические сплавы с низкой плотностью: алюминиевые и титановые, а для отдельных агрегатов были разработаны гибридные конструкции. В них наряду с металлическими материалами использовались армированные пластики.

Несмотря на трудности 90-х годов, ВИАМ сохранил компетенции по созданию материалов и новых технологических процессов для космоса. Сегодня работы в этой области проводятся в соответствии со Стратегическими направлениями развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года.

Ни для кого не секрет, что и в XXI веке освоение космоса для нашей страны остается приоритетным стратегическим направлением. И без применения материалов и технологий нового поколения вряд ли возможна практическая реализация масштабных космических задач.